Уходя гасите всех (с) надпись на выходе из тира

День 6.

09.07.2015

Бийск – Акташ – Улаган – перевал Кату-Ярык

Выехали из Бийска около 8:30 утра, хотя планировали в 7 часов. На улице распогодилось, закончился дождь, стало солнечно и тепло.

По пути побывали в Долине Свободы, настоящей. Теперь я точно знаю, где она находится!

читать дальшеДокатились до Республики Алтай, сделали стандартную фотофиксацию: мы на фоне Республики Алтай, наши машины на фоне Республики Алтай.

И где-то там наконец-то началась та красота, за которой мы сюда приехали. Алтай - новый для нас мир, огромный, пока еще непознанный, удивительный и завораживающий.

Мы сделали еще пару остановок.

Остановились возле памятника В.Я. Шишкову - основателю Чуйского тракта.

Место популярное - здесь и парковка сделана, и стоит куча палаток с сувенирами, и людей много.

Отсюда можно полюбоваться на симпатичные пейзажи вокруг.

Непосредственно памятник В.Я. Шишкову.

Немного дальше расположился памятный знак "Алтай - сердце Евразии". Что довольно странно, этот знак не был отмечен на схеме Чуйского тракта, которую мы изучали на въезде в Алтайский край.

Памятный знак открыт в 2006 году, установлен от имени Республики Татарстан.

В дальнейшем в "этих ваших интернетах" я нашла такую информацию о знаке:

"Горный Алтай издревле считается прародиной тюркских народов. Именно здесь был образован первый Тюркский каганат - многонациональное государство, которое оказало позитивное воздействие на формирование государственности многих народов.

Памятный знак представляет собой композицию в виде шести дуг, скрепленных большим ободом и образующих символичный купол - стилизованный аил (юрта). В основании памятного знака лежит шестигранный ковер (ширдек) из брусчатки, в центре очерчен очаг (пуповина Земли) и высится девятиметровая стела - символ мирового древа, связующего Землю и Небо. Венчает ее золотая фигура «Алтын казык» («Полярная звезда»)"(с).

На знаке высечено "послание потомкам".

Оно же написано на тумбах вокруг знака на нескольких языках - на латинице, английском, японском, корейском, турецком и фарси.

А рядом со знаком расположился "Бай Таш".

"Бай Таш" - сакральный камень, привезенный с плато Укок, где была найдена "Алтайская принцесса". Как гласила табличка, прикосновение к камню дает огромную энергетическую силу и очищает путешествие по Алтаю. Кажется, после всех наших злоключений под Казанью и Златоустом нам это было просто необходимо. А почему бы, собственно, и нет? В конце концов, мне казалось, что плато Укок не зря так запало мне в душу и так манило меня к себе. Изначально, когда я прорабатывала маршрут, об Укоке я даже не думала, в планах были Чулышман и ледник Актру. Но просмотрев буквально пару отчетов об Укоке, я почти не задумываясь поменяла Актру на Укок. Это плато манит еще с фотографий. С описаний этого места. И не важно, что, в итоге, все получилось с ним совсем не так, как я ожидала. Но я хотя бы прикоснулась к нему и чуть-чуть его познала - а это уже многого стоит. Зона покоя есть зона покоя.

Мы отправились дальше по Чуйскому тракту.

Холмы постепенно сменились горами. Виды впечатляли и завораживали. Я люблю горы, я не раз бывала в горах, но в таких количествах за один день я их еще никогда не видела! Понимаете? Несколько сотен километров гор от Бийска до Акташа. И они разные, постоянно и постепенно меняющиеся, 30 километров они такие, следующие 30 километров они совсем другие. Они высокие и низкие. Лесистые и голые. С камнями и без. Четыреста километров гор.

Сначала горы более лесистые. Потом чаще начинают попадаться каменистые. Вперемешку идут горы, поля и плато. Крутые повороты уступают место ровной прямой дороге, которая затем вновь переходит в крутые и опасные повороты со сплошной линией и знаком ограничения скорости. Сбоку река то бурлит, то уходит в сторону и уступает место очередным горам. Иногда попадаются деревни, села, маленькие городки: симпатичные домики цепляются за поля и склоны. На дороге постоянно встречаются стада коров и овец, приходится сбрасывать скорость, а иногда и полностью останавливаться, чтобы пропустить стадо или аккуратно его объехать. Иногда мы видим пасущихся лошадей.

Овечки – самые забавные звери: иногда они стоят уютной кучкой, хвостами к дороге, мордами друг к другу, как будто у них проходит совещание по захвату планеты.

- Да это же прямо как в Приэльбрусье! – восклицаю я и лишь затем понимаю, что сравнение не совсем корректно. Сами горы – разные. Однако очень похожа именно атмосфера, эта уютная атмосфера огромных и величественных гор. Что особенно поражает в Чуйском тракте, так это размах и масштаб. Не десятки километров, а сотни, сотни километров сквозь горные массивы и постоянную красоту!

Восклицания от окружающей красоты у нас закончились довольно быстро. Словарный запас неожиданно иссяк, перейдя в самые простые гласные. Чуйский тракт бессмысленно описывать словами. О нем можно слагать красивые тексты, стихи. Но чтобы впитать его красоту сполна, там надо побывать.

Катясь на своем автомобиле по Чуйскому тракту, я поняла одно: по нему надо обязательно проехаться. Хотя бы один раз в жизни. Плюнуть на все, приехать на Алтай, прилететь на Алтай – неважно, каким способом, но попасть на Алтай! – и проехаться по всему Чуйскому тракту. Сесть в любое транспортное средство в Бийске и катиться сотни километров, смотря во все глаза на горы, реку, небо, поля, стада и домики населенных пунктов.

Не зря Чуйский тракт входит в десятку самых красивых дорог мира.

На Чуйском тракте – бесподобные виды. Я вдруг поймала себя на мысли, что наша поездка уже того стоила. Хотя бы ради кусочка Чуйского тракта, ради этих сотен километров – уже стоило проехать 3,5 тысячи километров от дома!

Фотографировать все и постоянно – бесполезное занятие. Нет смысла делать тысячи фотографий, ведь каждый вид сфотографировать невозможно. Нет смысла смотреть только через объектив фотоаппарата, лучше отложить его в сторонку, лишь изредка щелкая затвором, и смотреть на окружающее своими собственными глазами. Видеть, впитывать, запоминать. Записывать на жесткие диски памяти.

По Чуйскому тракту надо обязательно проехаться хотя бы раз в жизни.

М-52 - Чуйский тракт. Во всей своей красе.

А какой там асфальт!

Ровный, гладкий, без каких-либо ямочек. Идеальный! Такой асфальт как будто специально положен там, чтобы водители и пассажиры могли спокойно плыть по нему, и, не думая о колдобинах на дороге, целиком погружаться в пейзажи гор и наслаждаться их видами и атмосферой.

Сначала фотоаппарат Веры щелкал непрерывно. Она была то возле лобового, то возле своего окошка, то возле заднего, то - неожиданно! - возле моего (при этом она оставалась пристегнутой). Если бы мои руки не были заняты рулем, я бы тоже достала фотоаппарат и начала бы делать сотни и тысячи кадров: ведь каждый новый километр дороги открывал новый великолепный вид. А потом мы все дружно поняли, насколько это бесполезно. Фотоаппарат почти замолчал, лишь изредка делая звонкое "щелк". На эту красоту нужно смотреть напрямую. Ехать, чувствовать ее, наслаждаться ей. Тысяча фотокарточек не значит ничего - их достаточно пары десятков. А вот смотреть не через объектив фотоаппарата, а своими глазами, записывая чувства не на карту памяти, а себе в глубину души - это бесценно.

На Чуйском тракте не обошлось и без типичных поз УАЗоводов. Честно говоря, я не помню, зачем мы опять лазили под капот Патриоту. Вероятно, для профилактики.

Три наших автомобиля на трассе из красоты в красоту.

А пока ребята ныряют под капот, девушки собирают цветы.

Село Онгудай.

Новый вид светофора. Обозначает "вот вообще-вообще совсем-совсем нельзя!".

В тот день на Чуйском тракте мы преодолели два перевала – Семинский и Чике-Таман.

Семинский перевал достигает высоты в 1900 метров, протяженность подъема – 9 километров, спуска – 11 километров.

Я спокойно ехала вверх на 5й передаче, когда УАЗик вдруг перестал тянуть. Удивилась – чего это мой УАЗ сдулся на 5й? Переключилась на 4ю… А машина не тянет и продолжает сдуваться! Переключилась на третью. УАЗ еле карабкается, но ползет. По крайней мере, перестал терять в скорости, и то хорошо. Смотрю в зеркало заднего вида – за мной облако черного дыма! Чувствую себя груженой фурой. Жалуюсь в рацию, что что-то плохо у меня автомобиль тянет на перевале. Отвечает мне Шнива:

- На третьей едешь? Мы вообще на второй ползем…

- Заглохли, - приходит в рацию сообщение от Патриота.

Патриоту тяжелее всех. Хорошо, что в Бийске у Хасана ему сделали ЕГР и патрубок интеркулера, иначе, я думаю, он бы на перевалы вообще не смог бы забираться, а теперь с горем пополам, но как-то ползет. Забегая вперед, скажу, что глохнуть Патриот периодически продолжал, однако уже не в таких количествах, как до ремонта в Бийске. Скажем так: до Бийска он глох в каждый подъем. После Бийска – только в каждый седьмой либо в случае очень большой нагрузки.

Патриот ехал в подъем еле-еле, дымил еще больше, чем я. В какой-то момент он включил аварийку, я и Шнива включили аварийку следом за ним и слегка подвинулись вправо, чтобы остальные могли нас обгонять.

- Два, - говорит Костя.

- Что два?

- Три… я буду вести счет тому, сколько раз заглохнет Патриот. Мне кажется, он и вправду хотел, чтобы его просто добили. Четыре. А его заставили ехать на Алтай. Пять. Он давно мечтает просто издохнуть, он кричит об этом всем своим видом и всеми своими агрегатами. Шесть. Но нет. Мы едем. Мы заставляем его, несчастного, ехать. Я не понимаю, как этот кусок железа еще держится на колесах. Семь…

На вершину перевала мы забрались. Почему мне так тяжело дался подъем вверх, что пришлось спускаться до третьей передачи, не знаю. Списала на загрузку автомобиля – все-таки у меня в багажнике полные канистры, вещи до потолка, нас три человека в машине. Шнива тоже не пустая едет. Спуск, понятно, дался нам легче, мы перестали дымить, стали вольны выбирать приятную нам передачу и весело покатились вниз.

Второй перевал – Чике-Таман – дался нам проще. Он ниже – всего лишь около 1400-1500 метров, однако дорога на его вершину намного круче, чем на вершину Семинского, где трасса просто идет сначала прямо вверх, потом прямо вниз. На Чике-Таман я взлетала довольно легко на третьей передаче под свист турбины, аккуратно входя в крутые повороты. Трасса обвивала скальные стены и с разных ее поворотов открывались разной красоты необычные виды.

Взлетная полоса на Чике-Таман.

Крутые повороты перевала.

На вершине Чике-Тамана обнаружилась небольшая смотровая площадка и кармашек для парковки – мы остановились, поскольку мимо такой красоты невозможно проехать мимо. С высоты перевала Чике-Таман открывается поразительная панорама, захватывающая дух!

Петля трассы, по которой мы только что промчались.

Смотровая площадка перевала.

И кармашек для парковки.

Мы спустились с перевала Чике-Таман и поехали дальше, продолжая впитывать окружающую красоту, хотя у нас, кажется, уже случился переизбыток впечатлений, и нам требовалась перезагрузка. И, тем не менее, когда мы думали, что больше не способны удивляться окружающим видам от того, что красоты слишком много, Чуйский тракт показывал нам такие восхитительные пейзажи, что мы вновь впадали в удивление и восхищение.

Ниже - еще пачка фотографий Чуйского тракта. Трудно выбрать из пары сотни штук хотя бы не больше двух десятков!

Остановились возле памятника Кольке Снегиреву.

Памятник находится в Онгудайском районе за селом Белый Бом и установлен герою известной песни. Посвящен водителям Чуйского тракта.

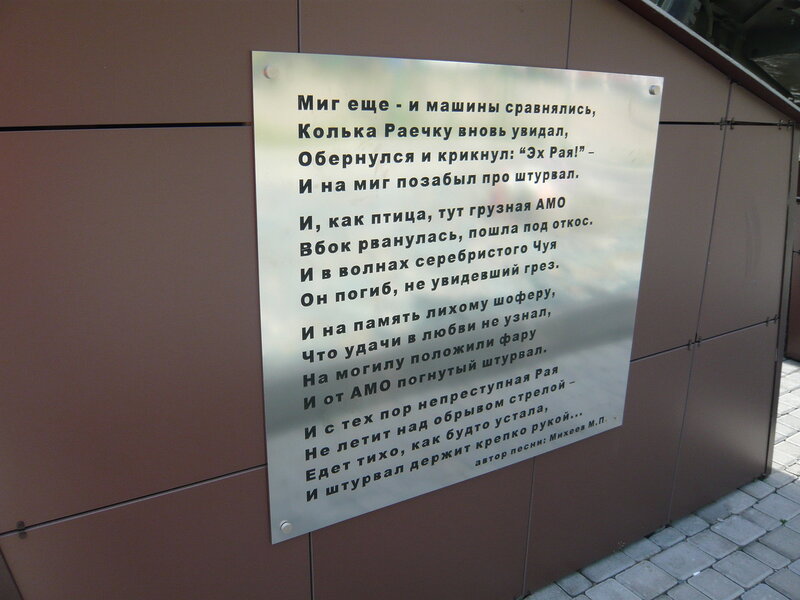

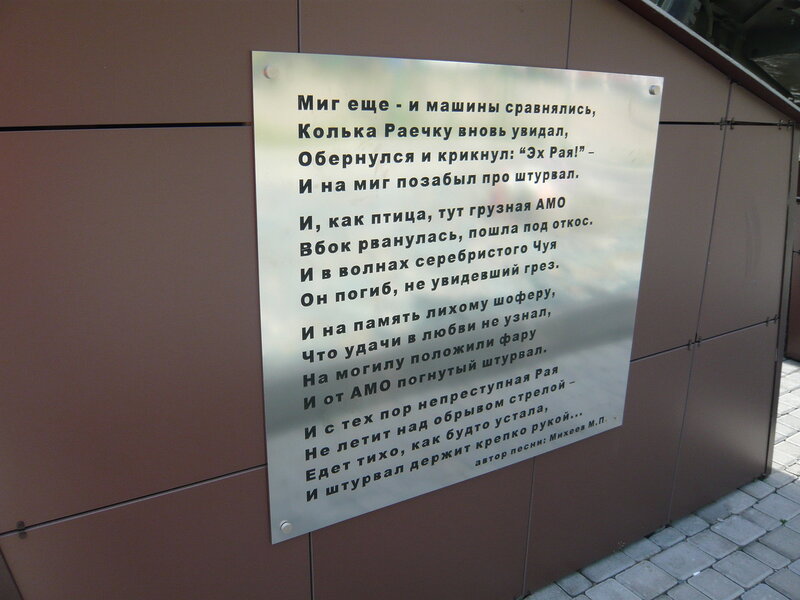

На памятнике выбит текст той самой песни про Кольку Снегирева.

Немного информации из "этих ваших интернетов":

"Водитель «АМО» Колька Снегирев - герой известной шоферской песни «Есть по Чуйскому тракту дорога», написанной Михаилом Петровичем Михеевым, который работал в то время на Бийском авторемонтном заводе, обслуживающем машины Чуйского тракта. Эта песня достаточно быстро разошлась по городам Сибири и стала народной.

Этот памятник был установлен летом 2012 года в районе Белого Бома (Онгудайский район Республики Алтай) и посвящен всем водителям Чуйского тракта и его 90-летию, признанию этой автомагистрали важнейшей в Горном Алтае и стратегически важной в масштабах России"(с).

И подробнее о памятнике здесь:

Виды, открывающиеся от памятника.

Ближе к Акташу Патриот стал периодически глохнуть еще и на спусках. Андрей сказал, что температура двигателя у него давно скачет по цифрам 80-100-80-100-80-100. Попытались связать вместе глохнущий двигатель, температуру охлаждающей жидкости под 100 градусов и ошибку «высокая температура топлива». Может, проблема Патриота – в перегреве и надо что-то делать с системой охлаждения?

- Тринадцать! – в голосе Кости уже не слышалась безысходность. Кажется, он смирился окончательно и теперь лишь забавлялся – а что еще оставалось делать? – только смех сквозь слезы. – Четырнадцать!

Около 17 часов мы прибыли в Акташ, где заехали покушать в кафе «М-52», находящееся прямо на въезде.

Вид на село Акташ.

- И? Патриот, сколько раз?

- Семнадцать.

- Ладно… глушись, остывай.

Рядом с кафе обнаружилась заправка «Расул», где мы долили топливо в баки. Забегая вперед, скажу, что в дальнейшем мы заправлялись на «Расуле» повторно, такие же заправки были и в Кош-Агаче. К качеству топлива у нас претензий не возникло, а на колонках было написано, что дизельное топливо соответствует 4-му классу.

На заправке в Акташе мы встретили «Ниссан» из Челябинска, на котором ехала семья: жена, муж и трое детей. Разговор начался с их вопроса о том, какое качество дизеля на «Расуле», мы ответили, что мы тут сами первый раз. Мы очень здорово пообщались, обнаружили, что у нас полностью совпадает маршрут, они тоже едут сначала в Долину Чулышмана, затем на плато Укок, однако у них темп более размеренный. Решили, что, если вдруг еще где пересечемся, будем держать связь на 11м канале сибишки.

Выехали в сторону Долины Чулышмана около 19 часов.

В Акташе свернули налево на Улаган.

Асфальт закончился довольно быстро.

Впереди показалась вроде небольшая горка, я попыталась на нее заехать на небольшой скорости и… заглохла! Двигатель не вытянул. Подъем оказался настолько крутым, что ручной тормоз пришлось затянуть до одури, в противном случае, машина начинала катиться назад. Запустила двигатель, вышла из машины, включила хабы, затем воткнула рычаг раздатки в положение полного привода, включила первую передачу – оп-па, я паровоз, за мной облако черного дыма и я не еду в горку. Включила пониженную – наконец-то тронулась на подъеме и заехала наверх.

Хотя на фотографии это выглядит совсем не страшно.

В дальнейшем выяснилось, что это был тот самый перевал Красные Ворота - его я узнала по характерным скалам, столь часто виденным мною в многочисленных отчетах про Алтай.

Краткая надпись на скале...

От Акташа до Улагана, в основном, был асфальт, местами грейдер.

Улаган.

А вот от Улагана до перевала Кату-Ярык была только грунтовая дорога с большим количеством ям.

Заблудиться в тех местах оказалось довольно проблематично, дорогу от Акташа до перевала Кату-Ярык Навител хорошо знал - да и дорог там не так много.

Пейзажи вокруг продолжали радовать наши глаза, но теперь в них добавился еще один замечательный элемент – иногда на горизонте появлялись снежные вершины гор.

Мой Хантер летел по грунтовке хорошо и весело, иногда он успевал увернуться от ям, иногда не совсем. Шнива тоже чувствовала себя нормально, после Кольского она привыкла. А вот Патриот постоянно отставал, его экипаж жаловался, что им плохо, грустно, уныло, их трясет, у них все дребезжит, гремит, разваливается и вообще они сейчас окончательно растеряют все запчасти и убьют перебранную перед поездкой подвеску. Периодически останавливалась, чтобы подождать Патриота.

В основном, дорога выглядела вот так:

Иногда она выглядела вот так - в этом случае любоваться видами не получалось из-за клубов пыли.

Иногда относительно ровная поверхность превращалась в лунные кратеры. Патриот унывал, но не сдавался.

А иногда дорога была самым обычным типичным грейдером.

Что-то есть особенно притягательное в таких местах. В этих селах, потерявшихся среди гор, к которым ведет лишь грунтовая дорога. В этих спокойных пейзажах. В ровной глади воды. В старом покосившемся заборе.

Постепенно дорога становилась все более крутой. Чем ближе Кату-Ярык, тем больше спусков и подъемов.

И постепенно начало темнеть. Дорога от Акташа до перевала Кату-Ярык занимает около трех часов.

Ближе к перевалу Кату-Ярык стемнело, и участок в 10-20 километров пришлось ехать по темноте, а там как раз начались крутые спуски и крутые подъемы с поворотами, так что я даже в какой-то момент подумала, а вдруг мы случайно вылетели на Кату-Ярык и уже едем по нему, сами того не зная. Фары выхватили из темноты лошадей посреди леса.

- Ух ты, смотрите! Лошадки! – радостно сказали мы из Хантера в рацию.

- Какие лошадки? – переспросила Леся.

Чуть позже нам дорогу перебежали два молодых оленя (в последующем, правда, мы выяснили, что это были косули).

- Ух ты, смотрите! Олени! – вновь радостно воскликнули мы с Верой в рацию.

- Девочки… какие олени? – вновь переспросила Леся таким тоном, что мы с Верой усомнились в только что увиденном.

В кромешной тьме выехали к перевалу Кату-Ярык, спускаться, естественно, по нему не стали. Практически рядом с перевалом обнаружили небольшую базу с домиками-аилами, решили заночевать в них: сняли два домика по 250 руб. с человека.

Пообщались с хозяином аилов, он все удивлялся ежику, заползшему в один из домиков и уютно умостившемуся под деревянной кроватью. «Отродясь здесь ежиков не было, я даже не знаю, что они едят», - сказал хозяин. – «Вот, молока ему налил, мяса положил, может, скушает. Он вам мешать-то не будет?».

«Нет, не будет, что вы», - заверили мы и легли спать.

09.07.2015

Бийск – Акташ – Улаган – перевал Кату-Ярык

Выехали из Бийска около 8:30 утра, хотя планировали в 7 часов. На улице распогодилось, закончился дождь, стало солнечно и тепло.

По пути побывали в Долине Свободы, настоящей. Теперь я точно знаю, где она находится!

читать дальшеДокатились до Республики Алтай, сделали стандартную фотофиксацию: мы на фоне Республики Алтай, наши машины на фоне Республики Алтай.

И где-то там наконец-то началась та красота, за которой мы сюда приехали. Алтай - новый для нас мир, огромный, пока еще непознанный, удивительный и завораживающий.

Мы сделали еще пару остановок.

Остановились возле памятника В.Я. Шишкову - основателю Чуйского тракта.

Место популярное - здесь и парковка сделана, и стоит куча палаток с сувенирами, и людей много.

Отсюда можно полюбоваться на симпатичные пейзажи вокруг.

Непосредственно памятник В.Я. Шишкову.

Немного дальше расположился памятный знак "Алтай - сердце Евразии". Что довольно странно, этот знак не был отмечен на схеме Чуйского тракта, которую мы изучали на въезде в Алтайский край.

Памятный знак открыт в 2006 году, установлен от имени Республики Татарстан.

В дальнейшем в "этих ваших интернетах" я нашла такую информацию о знаке:

"Горный Алтай издревле считается прародиной тюркских народов. Именно здесь был образован первый Тюркский каганат - многонациональное государство, которое оказало позитивное воздействие на формирование государственности многих народов.

Памятный знак представляет собой композицию в виде шести дуг, скрепленных большим ободом и образующих символичный купол - стилизованный аил (юрта). В основании памятного знака лежит шестигранный ковер (ширдек) из брусчатки, в центре очерчен очаг (пуповина Земли) и высится девятиметровая стела - символ мирового древа, связующего Землю и Небо. Венчает ее золотая фигура «Алтын казык» («Полярная звезда»)"(с).

На знаке высечено "послание потомкам".

Оно же написано на тумбах вокруг знака на нескольких языках - на латинице, английском, японском, корейском, турецком и фарси.

А рядом со знаком расположился "Бай Таш".

"Бай Таш" - сакральный камень, привезенный с плато Укок, где была найдена "Алтайская принцесса". Как гласила табличка, прикосновение к камню дает огромную энергетическую силу и очищает путешествие по Алтаю. Кажется, после всех наших злоключений под Казанью и Златоустом нам это было просто необходимо. А почему бы, собственно, и нет? В конце концов, мне казалось, что плато Укок не зря так запало мне в душу и так манило меня к себе. Изначально, когда я прорабатывала маршрут, об Укоке я даже не думала, в планах были Чулышман и ледник Актру. Но просмотрев буквально пару отчетов об Укоке, я почти не задумываясь поменяла Актру на Укок. Это плато манит еще с фотографий. С описаний этого места. И не важно, что, в итоге, все получилось с ним совсем не так, как я ожидала. Но я хотя бы прикоснулась к нему и чуть-чуть его познала - а это уже многого стоит. Зона покоя есть зона покоя.

Мы отправились дальше по Чуйскому тракту.

Холмы постепенно сменились горами. Виды впечатляли и завораживали. Я люблю горы, я не раз бывала в горах, но в таких количествах за один день я их еще никогда не видела! Понимаете? Несколько сотен километров гор от Бийска до Акташа. И они разные, постоянно и постепенно меняющиеся, 30 километров они такие, следующие 30 километров они совсем другие. Они высокие и низкие. Лесистые и голые. С камнями и без. Четыреста километров гор.

Сначала горы более лесистые. Потом чаще начинают попадаться каменистые. Вперемешку идут горы, поля и плато. Крутые повороты уступают место ровной прямой дороге, которая затем вновь переходит в крутые и опасные повороты со сплошной линией и знаком ограничения скорости. Сбоку река то бурлит, то уходит в сторону и уступает место очередным горам. Иногда попадаются деревни, села, маленькие городки: симпатичные домики цепляются за поля и склоны. На дороге постоянно встречаются стада коров и овец, приходится сбрасывать скорость, а иногда и полностью останавливаться, чтобы пропустить стадо или аккуратно его объехать. Иногда мы видим пасущихся лошадей.

Овечки – самые забавные звери: иногда они стоят уютной кучкой, хвостами к дороге, мордами друг к другу, как будто у них проходит совещание по захвату планеты.

- Да это же прямо как в Приэльбрусье! – восклицаю я и лишь затем понимаю, что сравнение не совсем корректно. Сами горы – разные. Однако очень похожа именно атмосфера, эта уютная атмосфера огромных и величественных гор. Что особенно поражает в Чуйском тракте, так это размах и масштаб. Не десятки километров, а сотни, сотни километров сквозь горные массивы и постоянную красоту!

Восклицания от окружающей красоты у нас закончились довольно быстро. Словарный запас неожиданно иссяк, перейдя в самые простые гласные. Чуйский тракт бессмысленно описывать словами. О нем можно слагать красивые тексты, стихи. Но чтобы впитать его красоту сполна, там надо побывать.

Катясь на своем автомобиле по Чуйскому тракту, я поняла одно: по нему надо обязательно проехаться. Хотя бы один раз в жизни. Плюнуть на все, приехать на Алтай, прилететь на Алтай – неважно, каким способом, но попасть на Алтай! – и проехаться по всему Чуйскому тракту. Сесть в любое транспортное средство в Бийске и катиться сотни километров, смотря во все глаза на горы, реку, небо, поля, стада и домики населенных пунктов.

Не зря Чуйский тракт входит в десятку самых красивых дорог мира.

На Чуйском тракте – бесподобные виды. Я вдруг поймала себя на мысли, что наша поездка уже того стоила. Хотя бы ради кусочка Чуйского тракта, ради этих сотен километров – уже стоило проехать 3,5 тысячи километров от дома!

Фотографировать все и постоянно – бесполезное занятие. Нет смысла делать тысячи фотографий, ведь каждый вид сфотографировать невозможно. Нет смысла смотреть только через объектив фотоаппарата, лучше отложить его в сторонку, лишь изредка щелкая затвором, и смотреть на окружающее своими собственными глазами. Видеть, впитывать, запоминать. Записывать на жесткие диски памяти.

По Чуйскому тракту надо обязательно проехаться хотя бы раз в жизни.

М-52 - Чуйский тракт. Во всей своей красе.

А какой там асфальт!

Ровный, гладкий, без каких-либо ямочек. Идеальный! Такой асфальт как будто специально положен там, чтобы водители и пассажиры могли спокойно плыть по нему, и, не думая о колдобинах на дороге, целиком погружаться в пейзажи гор и наслаждаться их видами и атмосферой.

Сначала фотоаппарат Веры щелкал непрерывно. Она была то возле лобового, то возле своего окошка, то возле заднего, то - неожиданно! - возле моего (при этом она оставалась пристегнутой). Если бы мои руки не были заняты рулем, я бы тоже достала фотоаппарат и начала бы делать сотни и тысячи кадров: ведь каждый новый километр дороги открывал новый великолепный вид. А потом мы все дружно поняли, насколько это бесполезно. Фотоаппарат почти замолчал, лишь изредка делая звонкое "щелк". На эту красоту нужно смотреть напрямую. Ехать, чувствовать ее, наслаждаться ей. Тысяча фотокарточек не значит ничего - их достаточно пары десятков. А вот смотреть не через объектив фотоаппарата, а своими глазами, записывая чувства не на карту памяти, а себе в глубину души - это бесценно.

На Чуйском тракте не обошлось и без типичных поз УАЗоводов. Честно говоря, я не помню, зачем мы опять лазили под капот Патриоту. Вероятно, для профилактики.

Три наших автомобиля на трассе из красоты в красоту.

А пока ребята ныряют под капот, девушки собирают цветы.

Село Онгудай.

Новый вид светофора. Обозначает "вот вообще-вообще совсем-совсем нельзя!".

В тот день на Чуйском тракте мы преодолели два перевала – Семинский и Чике-Таман.

Семинский перевал достигает высоты в 1900 метров, протяженность подъема – 9 километров, спуска – 11 километров.

Я спокойно ехала вверх на 5й передаче, когда УАЗик вдруг перестал тянуть. Удивилась – чего это мой УАЗ сдулся на 5й? Переключилась на 4ю… А машина не тянет и продолжает сдуваться! Переключилась на третью. УАЗ еле карабкается, но ползет. По крайней мере, перестал терять в скорости, и то хорошо. Смотрю в зеркало заднего вида – за мной облако черного дыма! Чувствую себя груженой фурой. Жалуюсь в рацию, что что-то плохо у меня автомобиль тянет на перевале. Отвечает мне Шнива:

- На третьей едешь? Мы вообще на второй ползем…

- Заглохли, - приходит в рацию сообщение от Патриота.

Патриоту тяжелее всех. Хорошо, что в Бийске у Хасана ему сделали ЕГР и патрубок интеркулера, иначе, я думаю, он бы на перевалы вообще не смог бы забираться, а теперь с горем пополам, но как-то ползет. Забегая вперед, скажу, что глохнуть Патриот периодически продолжал, однако уже не в таких количествах, как до ремонта в Бийске. Скажем так: до Бийска он глох в каждый подъем. После Бийска – только в каждый седьмой либо в случае очень большой нагрузки.

Патриот ехал в подъем еле-еле, дымил еще больше, чем я. В какой-то момент он включил аварийку, я и Шнива включили аварийку следом за ним и слегка подвинулись вправо, чтобы остальные могли нас обгонять.

- Два, - говорит Костя.

- Что два?

- Три… я буду вести счет тому, сколько раз заглохнет Патриот. Мне кажется, он и вправду хотел, чтобы его просто добили. Четыре. А его заставили ехать на Алтай. Пять. Он давно мечтает просто издохнуть, он кричит об этом всем своим видом и всеми своими агрегатами. Шесть. Но нет. Мы едем. Мы заставляем его, несчастного, ехать. Я не понимаю, как этот кусок железа еще держится на колесах. Семь…

На вершину перевала мы забрались. Почему мне так тяжело дался подъем вверх, что пришлось спускаться до третьей передачи, не знаю. Списала на загрузку автомобиля – все-таки у меня в багажнике полные канистры, вещи до потолка, нас три человека в машине. Шнива тоже не пустая едет. Спуск, понятно, дался нам легче, мы перестали дымить, стали вольны выбирать приятную нам передачу и весело покатились вниз.

Второй перевал – Чике-Таман – дался нам проще. Он ниже – всего лишь около 1400-1500 метров, однако дорога на его вершину намного круче, чем на вершину Семинского, где трасса просто идет сначала прямо вверх, потом прямо вниз. На Чике-Таман я взлетала довольно легко на третьей передаче под свист турбины, аккуратно входя в крутые повороты. Трасса обвивала скальные стены и с разных ее поворотов открывались разной красоты необычные виды.

Взлетная полоса на Чике-Таман.

Крутые повороты перевала.

На вершине Чике-Тамана обнаружилась небольшая смотровая площадка и кармашек для парковки – мы остановились, поскольку мимо такой красоты невозможно проехать мимо. С высоты перевала Чике-Таман открывается поразительная панорама, захватывающая дух!

Петля трассы, по которой мы только что промчались.

Смотровая площадка перевала.

И кармашек для парковки.

Мы спустились с перевала Чике-Таман и поехали дальше, продолжая впитывать окружающую красоту, хотя у нас, кажется, уже случился переизбыток впечатлений, и нам требовалась перезагрузка. И, тем не менее, когда мы думали, что больше не способны удивляться окружающим видам от того, что красоты слишком много, Чуйский тракт показывал нам такие восхитительные пейзажи, что мы вновь впадали в удивление и восхищение.

Ниже - еще пачка фотографий Чуйского тракта. Трудно выбрать из пары сотни штук хотя бы не больше двух десятков!

Остановились возле памятника Кольке Снегиреву.

Памятник находится в Онгудайском районе за селом Белый Бом и установлен герою известной песни. Посвящен водителям Чуйского тракта.

На памятнике выбит текст той самой песни про Кольку Снегирева.

Немного информации из "этих ваших интернетов":

"Водитель «АМО» Колька Снегирев - герой известной шоферской песни «Есть по Чуйскому тракту дорога», написанной Михаилом Петровичем Михеевым, который работал в то время на Бийском авторемонтном заводе, обслуживающем машины Чуйского тракта. Эта песня достаточно быстро разошлась по городам Сибири и стала народной.

Этот памятник был установлен летом 2012 года в районе Белого Бома (Онгудайский район Республики Алтай) и посвящен всем водителям Чуйского тракта и его 90-летию, признанию этой автомагистрали важнейшей в Горном Алтае и стратегически важной в масштабах России"(с).

И подробнее о памятнике здесь:

Виды, открывающиеся от памятника.

Ближе к Акташу Патриот стал периодически глохнуть еще и на спусках. Андрей сказал, что температура двигателя у него давно скачет по цифрам 80-100-80-100-80-100. Попытались связать вместе глохнущий двигатель, температуру охлаждающей жидкости под 100 градусов и ошибку «высокая температура топлива». Может, проблема Патриота – в перегреве и надо что-то делать с системой охлаждения?

- Тринадцать! – в голосе Кости уже не слышалась безысходность. Кажется, он смирился окончательно и теперь лишь забавлялся – а что еще оставалось делать? – только смех сквозь слезы. – Четырнадцать!

Около 17 часов мы прибыли в Акташ, где заехали покушать в кафе «М-52», находящееся прямо на въезде.

Вид на село Акташ.

- И? Патриот, сколько раз?

- Семнадцать.

- Ладно… глушись, остывай.

Рядом с кафе обнаружилась заправка «Расул», где мы долили топливо в баки. Забегая вперед, скажу, что в дальнейшем мы заправлялись на «Расуле» повторно, такие же заправки были и в Кош-Агаче. К качеству топлива у нас претензий не возникло, а на колонках было написано, что дизельное топливо соответствует 4-му классу.

На заправке в Акташе мы встретили «Ниссан» из Челябинска, на котором ехала семья: жена, муж и трое детей. Разговор начался с их вопроса о том, какое качество дизеля на «Расуле», мы ответили, что мы тут сами первый раз. Мы очень здорово пообщались, обнаружили, что у нас полностью совпадает маршрут, они тоже едут сначала в Долину Чулышмана, затем на плато Укок, однако у них темп более размеренный. Решили, что, если вдруг еще где пересечемся, будем держать связь на 11м канале сибишки.

Выехали в сторону Долины Чулышмана около 19 часов.

В Акташе свернули налево на Улаган.

Асфальт закончился довольно быстро.

Впереди показалась вроде небольшая горка, я попыталась на нее заехать на небольшой скорости и… заглохла! Двигатель не вытянул. Подъем оказался настолько крутым, что ручной тормоз пришлось затянуть до одури, в противном случае, машина начинала катиться назад. Запустила двигатель, вышла из машины, включила хабы, затем воткнула рычаг раздатки в положение полного привода, включила первую передачу – оп-па, я паровоз, за мной облако черного дыма и я не еду в горку. Включила пониженную – наконец-то тронулась на подъеме и заехала наверх.

Хотя на фотографии это выглядит совсем не страшно.

В дальнейшем выяснилось, что это был тот самый перевал Красные Ворота - его я узнала по характерным скалам, столь часто виденным мною в многочисленных отчетах про Алтай.

Краткая надпись на скале...

От Акташа до Улагана, в основном, был асфальт, местами грейдер.

Улаган.

А вот от Улагана до перевала Кату-Ярык была только грунтовая дорога с большим количеством ям.

Заблудиться в тех местах оказалось довольно проблематично, дорогу от Акташа до перевала Кату-Ярык Навител хорошо знал - да и дорог там не так много.

Пейзажи вокруг продолжали радовать наши глаза, но теперь в них добавился еще один замечательный элемент – иногда на горизонте появлялись снежные вершины гор.

Мой Хантер летел по грунтовке хорошо и весело, иногда он успевал увернуться от ям, иногда не совсем. Шнива тоже чувствовала себя нормально, после Кольского она привыкла. А вот Патриот постоянно отставал, его экипаж жаловался, что им плохо, грустно, уныло, их трясет, у них все дребезжит, гремит, разваливается и вообще они сейчас окончательно растеряют все запчасти и убьют перебранную перед поездкой подвеску. Периодически останавливалась, чтобы подождать Патриота.

В основном, дорога выглядела вот так:

Иногда она выглядела вот так - в этом случае любоваться видами не получалось из-за клубов пыли.

Иногда относительно ровная поверхность превращалась в лунные кратеры. Патриот унывал, но не сдавался.

А иногда дорога была самым обычным типичным грейдером.

Что-то есть особенно притягательное в таких местах. В этих селах, потерявшихся среди гор, к которым ведет лишь грунтовая дорога. В этих спокойных пейзажах. В ровной глади воды. В старом покосившемся заборе.

Постепенно дорога становилась все более крутой. Чем ближе Кату-Ярык, тем больше спусков и подъемов.

И постепенно начало темнеть. Дорога от Акташа до перевала Кату-Ярык занимает около трех часов.

Ближе к перевалу Кату-Ярык стемнело, и участок в 10-20 километров пришлось ехать по темноте, а там как раз начались крутые спуски и крутые подъемы с поворотами, так что я даже в какой-то момент подумала, а вдруг мы случайно вылетели на Кату-Ярык и уже едем по нему, сами того не зная. Фары выхватили из темноты лошадей посреди леса.

- Ух ты, смотрите! Лошадки! – радостно сказали мы из Хантера в рацию.

- Какие лошадки? – переспросила Леся.

Чуть позже нам дорогу перебежали два молодых оленя (в последующем, правда, мы выяснили, что это были косули).

- Ух ты, смотрите! Олени! – вновь радостно воскликнули мы с Верой в рацию.

- Девочки… какие олени? – вновь переспросила Леся таким тоном, что мы с Верой усомнились в только что увиденном.

В кромешной тьме выехали к перевалу Кату-Ярык, спускаться, естественно, по нему не стали. Практически рядом с перевалом обнаружили небольшую базу с домиками-аилами, решили заночевать в них: сняли два домика по 250 руб. с человека.

Пообщались с хозяином аилов, он все удивлялся ежику, заползшему в один из домиков и уютно умостившемуся под деревянной кроватью. «Отродясь здесь ежиков не было, я даже не знаю, что они едят», - сказал хозяин. – «Вот, молока ему налил, мяса положил, может, скушает. Он вам мешать-то не будет?».

«Нет, не будет, что вы», - заверили мы и легли спать.

@темы: дороги и направления, УАЗ дубль 2: Дизельная история, Алтай-2015

А что еще надо - не знаю. Кот их пока не съел. Если кто-нибудь знает, что нужно делать с хризантемами в горшке, - расскажите, пожалуйста

А что еще надо - не знаю. Кот их пока не съел. Если кто-нибудь знает, что нужно делать с хризантемами в горшке, - расскажите, пожалуйста